Habilidades relacionales de comunicación.

Asociacionismo del alumnado. Dinamización en el centro escolar.

Jorge Ruiz Morales (jorgeruizmorales@yahoo.es)

Grupo de Investigación “Educación de Personas Adultas y Desarrollo”

Dinamizador, Investigador y asesor en Procesos de Participación con niños/as y jóvenes.

¿Qué importancia tienen las habilidades relacionales de comunicación en la convivencia de las comunidades educativas de nuestros centros?

Las habilidades relacionales de comunicación son aquellas competencias profesionales y personales fundamentales para una saludable relación entre personas-profesionales, entre ellas podemos considerar las siguientes:

-

Desarrollar conectividad emocional.

-

Situarme en el lugar de la otra persona (empatía).

-

Expresar lo que una persona siente y desea, sus puntos de vista respetando a la otra persona (asertividad).

-

Aprender a escuchar al otro (escucha activa).

-

Privilegiar el feedback positivo.

-

Respetar la individualidad del otro.

-

Ser flexible en los roles.

-

Asumir la responsabilidad de mis actos.

-

El compromiso mutuo.

La con-vivencia (vivir con) se entiende como un conjunto interacciones que se producen entre diversas personas-profesionales en un contexto determinado, el de nuestro centro educativo y la comunidad. Donde existe una historia biográfica de acontecimientos, que dan sentido y significado a las relaciones que se establecen. Está preñada de conflictos que son abordados, evitados, anulados, canalizados, y en casi ningún caso definitivamente resueltos.

Los conflictos son consustanciales al ser humano, constantemente somos sujetos en conflicto, en ocasiones podemos decir que somos un conflicto andante, que se pasea por el camino de la vida intentando resolver los propios para ser capaz de enfrentar o abordar los ajenos. En la mayoría de las ocasiones confundimos los conflictos con los problemas, los negativizamos, pensamos que no son deseables y que hay que evitarlos a toda costa. Sin embargo son motor de vida, de cambio, de crecimiento y nos ayudan a aprender (con mayúsculas), y no dejan de sorprendernos cuando logramos abordarlos con tranquilidad, paciencia, sosiego y confianza.

Las comunidades educativas lo son en su construcción social, están constituidas por personas, están sujetas a cambios que son deseables para su mejora, crecimiento personal/colectivo y sustentabilidad. La participación de todas las personas que la componen es imprescindible, no deseable o necesaria o interesante, sino el elemento fundamental que la idéntica como tal, junto a su interés por estar en un proceso continúo de transformación. La comunidad educativa no es algo que se nombra, denomina o define, se hacen y construyen día a día, vinculando habilidades relacionales, conflictos, convivencia y participación.

Somos un mar de fuegos de Eduardo Galeano

Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo.

A la vuelta, contó. Dijo que habia contemplado, desde allá arriba, la vida humana.

Y dijo que somos un mar de fueguitos.

El mundo es eso - reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos.

Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales.

Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos en todos los colores.

Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento,

y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas.

Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman;

pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear,

y si quien se acerca, se enciende.

Eduardo Galeano

Los centros educativos se convierten en espacios donde interaccionan un número cada vez más importante de personas con diferentes intereses, realidades, procedencias culturales, necesidades, sueños, vivencias, roles, etc.

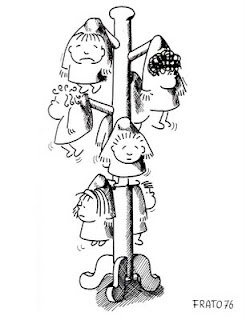

Donde interactúan personas con diversidad de roles según las situaciones, profesionales que son padres o madres, maestros/as o profesores/as que a su vez también son madres o padres, con estructuras familiares heterogéneas, niños/as, jóvenes, personal de limpieza, padres y madres que actúan como representantes, con intereses personales que representan ( o dicen representar) propuestas colectivas.

Cada uno actuamos en este teatro con papeles que nos son asignados, o que incorporamos a nuestro repertorio, sin saber muy bien cuál es el guión escrito, ¿qué se espera de nosotros/as? Si en el mejor de los casos hemos elegido estar donde ahora nos encontramos, dando clase, participando en un

consejo escolar, elaborando un plan de convivencia, o siendo representantes de nuestro grupo en la reunión de delegados/as.

En muchas ocasiones ni si quiera se dedica tiempo a definir, ¿qué entiendo yo por ser un representante? ¿por qué me he ofrecido a representar a otras personas? ¿qué queremos hacer? En la mayoría de las ocasiones nos dejamos llevar por lo que otras personas entienden que yo debo decir, hacer, proponer (si es posible), asentir, apoyar y decidir (por denominarlo en el argot cotidiano), al hecho de aceptar lo que otra persona dice con más “poder”.

Una comunidad educativa inteligente es aquella que se pregunta, más que afirma, sentencia y se cree en poder de la verdad.

Una comunidad educativa inteligente es aquella que es capaz de aprender de sí misma y de las demás, incorporando sus experiencias y las ajenas, reconstruyendo los procesos.

Una comunidad educativa inteligente no es aquella compuesta por personas muy inteligentes, sabias, expertas, técnicamente muy bien cualificadas, sino la que es capaz de escuchar-se, observar-se, reflexionar-se para re-construir-se en los procesos que continuamente la interrogan.

Si deseamos formar a ciudadan@s como personas activas de nuestra sociedad, con una visión crítica, compleja y global de nuestra realidad, capaces de generar cambios y transformaciones reales, entonces es obvio que la escuela debe ser un ecosistema (oikos=casa, lugar donde vivimos) donde se dinamice, facilite y promueva la participación.

¿Por qué nos planteamos la importancia de la participación en una sociedad democrática del siglo XXI? ¿Y en el sistema educativo?

Las sociedades democráticas del siglo XXI se identifican por ser estructuras dinámicas, sujetas a cambios, en permanente conflicto que poseen un grado de incertidumbre importante, que interaccionan entre sí en un mundo globalizado.

¿Se diferencian mucho del microsistema que es la escuela?

Existe una vinculación entre nuestra escuela y la sociedad en la que convivimos, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, y posiblemente nuestra sociedad haya cambiado más rápido que la escuela, es probable que esto mismo haya sucedido a nuestras familias, incluso que la familia haya evolucionado a un ritmo más acompasado en relación con nuestra sociedad y el sistema democrático, de lo que lo ha hecho nuestra escuela. Esto puede relacionarse con lo que un número importante de jóvenes de institutos opinan cuando se les plantea donde se sienten que son tenidos en cuenta, y participan. Una mayoría aplastante opina que en su familia, otro grupo importante en la clase, un grupo menos numeroso en el barrio y casi nadie en el instituto.

Es factible plantearse esta hipótesis de trabajo, y si es así que es imprescindible que se re-construya en nuestras escuelas para poder responder al mundo de hoy, más allá de introducir las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que ya lo está haciendo por la fuerza de los hechos consumados. Hoy día cualquier persona que no conozca y sepa manejar las NTIC está fuera del sistema social, o por lo menos tiene serias dificultades para poder desarrollarse profesionalmente.

La convivencia y la canalización de los conflictos es factible conseguirla a través del desarrollo de una educación democrática, y ésta no es posible sin la dinamización de procesos de participación. Por tanto ¿cómo generar dinámicas participativas en nuestras comunidades educativas?

También, es interesante plantear la relación entre el aprendizaje de las habilidades relacionales de comunicación y la propia participación, porque a nadie se le escapa que estas competencias profesionales y personales sólo se van a poder poner en marcha en contextos democráticos de participación, donde la educación prime sobre la enseñanza y el adoctrinamiento.

El desarrollo de estas habilidades relacionales de comunicación están recogidas en la Ley de Educación de Andalucía (LEA) 17/2007 de 10 de diciembre, publicada en BOJA nº 252 de 26 de diciembre de 2007, a través de las conocidas y renombradas competencias básicas, entre las que se recogen dos que pueden ser especialmente significativas:

-

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental.

-

Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse.

-

Competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.

-

Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse.

-

Competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.

Cuando educamos desde/con la ciudadanía, estamos vacunando a nuestra sociedad, a las personas que son parte de este sistema social, precisamente frente a la resolución de conflictos, a toda forma de rechazo, a cualquier modo de exclusión o discriminación, y sobre todo estamos intentando eliminar cualquier forma de dominación, jerarquía o poder, elementos que según Murray Boockchin1 están en la raíz de la mayoría de nuestros conflictos sociales y educativos, repercutiendo directamente sobre nuestro desarrollo personal. Implica que las estructuras deben cambiar, sí, desde dentro con la participación de todos y todas, porque sin la implicación de toda la comunidad educativa, la escuela tiene muy difícil su transformación y la sociedad también.

¿Qué repercusión tiene la participación sobre la convivencia?

El desarrollo de liderazgos positivos, situaciones de mediación y la propia participación son elementos que se identifican como facilitadores e indicadores de un clima positivo de grupo, y por ende de una mejor convivencia.

Si existen espacios donde se recogen los sentires, intereses, motivaciones, necesidades, etc. Donde poder comunicar-se, opinar, proponer y decidir, estos acuerdos llevarán a actuaciones concretas y a mejorar las relaciones sociales dentro de la comunidad. El nivel de relaciones se hace más numeroso, intenso y profundo mejorando la estructuración del tejido social, que es como la epidermis del grupo, lo que lo resguarda y protege del exterior, de lo que puede hacerle daño, agredirle y herirle. Por tanto encontramos una relación directa entre una buena autoestima personal y grupal, un clima deseable y una convivencia enriquecedora para todos y todas.

¿Cómo podemos construir procesos de participación? ¿es posible?

-

Estrategias didácticas:

En primer lugar, vamos a no dar nada por supuesto, interrogemos permanentemente la realidad. Aunque algo nos pueda parecer muy obvio, detrás de lo obvio en ocasiones se esconden intereses ajenos a lo educativo, verdades establecidas que no están contrastadas (cuento de Bucay sobre la pata cordero en el horno), y situaciones de dominación que responden a intereses sociales.

En segundo lugar, vamos a cultivar la reflexión sobre nuestras acciones, si podemos y sabemos, todos deberíamos investigar sobre lo que hacemos. Las escuelas deberían estar simultaneando procesos de investigación-acción, acogiendo, promoviendo y desarrollando proyectos de trabajo en equipo.

En tercer lugar, nos debemos sentir seres significativos en la comunidad educativa, y para ello hay que encontrar sentido a la participación. Podemos partir de dos cuestiones básicas:

¿Qué es para nosotros/as participar?

¿Para qué deseamos participar?

*CADA UNA DE LAS PERSONAS SOMOS SERES INSUSTITUIBLES,

IRREPETIBLES Y POR TANTO IMPRESCINDIBLES.

*ES UN ENCUENTRO SIGNIFICATIVO ENTRE PERSONAS, CADA UNO\A

DESDE LO QUE ES Y COMO ES.

*COMPARTIR SUEÑOS, INTERESES, NECESIDADES Y POTENCIALIDADES.

*PARA TOMAR DECISIONES QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS

PERSONAS.

¿En qué medida nos consideramos ciudadan@s imprescindibles en los procesos de participación?

¿Cómo repercute esto en la participación en otras esferas de la vida?

Sugiero que en lugar de trabajar para los niños/as, chavales/as, jóvenes, padres/madres, profesores/as, maestros/as, lo hagamos desde ellos/as y con ellos/as.

En cuarto lugar, haciendo una cura de humildad, pensemos primero en nosotr@s como personas adultas, con experiencia, oportunidades de haber vivido una transición democrática convulsa, precursores de la lucha por las libertades, ¿qué sabemos de participación? Nuestras experiencias vitales pueden resultar cruciales en nuestra formación como dinamizadores/as, muchas de las personas que profesionalmente han visto significativa la democracia escolar como estrategia didáctica y principio educativo, han vivido procesos de participación.

¿Quiénes pueden ser expertos en la participación?

En quinto lugar, pensemos un momento quienes pueden ser las personas más creativas, dinámicas, capaces de generar cambios en su entorno sin estar sujetos a tantos principios normativos, tienen más tiempo por delante, pueden aportar una visión alternativa a la existente.

¿Están pensando en las mismas personas? ¿A partir de qué edad?

En sexto lugar, analicemos mínimamente nuestra comunidad educativa, y descubramos cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, nuestras amenazas y oportunidades (DAFO), análisis del árbol social, prestemos atención.

¿Cuáles son algunas dificultades y resistencias que encontramos en los procesos de participación?

-

Las frustraciones que tienen que ver con nuestras experiencias vividas.

-

Los tiempos y ritmos desacompasados entre las personas y la administración.

-

El propio proceso cuando sólo tiene importancia como producto.

-

Los espacios sociales cuando no son reconocidos e incorporados.

-

Los modos diferentes en los que fluye la comunicación según los contextos.

-

Las relaciones de poder y las jerarquías.

En séptimo lugar, utilicemos cada uno de los acontecimientos, eventos, situaciones como una oportunidad de aprender, de aprender con el otro/a, esto nos hace cambiar nuestro rol de persona adulta, de maestro/a, educador/a, etc.

La pedagogía de la vida cotidiana, que C. Muñoz describe en su libro: Vivir, educar. Desde el amor, la seducción y la pasión, invita a ser capaces de encontrar en cada instante un motivo para intercambiar conocimientos, reconstruirlos, considerar al otro/a una interlocutora válida, una persona con criterio propio, que me puede aportar algo.

Cada instante está lleno de vida, y por tanto de oportunidades, para ello se hace necesario que los momentos estén llenos de vida, si son aburridos, monótonos, repetitivos, siempre decididos por las mismas personas, entonces difícilmente provocan construcción de conocimientos.

En octavo lugar, cuando vayamos a provocar ese encuentro íntimo entre nosotros/as no olvidemos que la participación requiere tiempo, paciencia (prisa mata dicen los marroquíes) (pole pole dicen los tanzanos para subir el Kilimanjaro) cariño, escucha, habilidades relacionales de comunicación y coherencia.

Pensemos desde el principio al menos en todas estas cuestiones y algunas otras que les vayan surgiendo en el camino.

-

¿Quién diseña el proceso?

-

¿En qué momento participa la ciudadanía?

-

¿Qué ciudadan@s participan?

-

¿Cuáles son los escenarios de participación?

-

¿Existe cogestión entre las cuatro ciudadanías?

-

¿Qué mecanismos de control y seguimiento de los acuerdos prevé el proceso de participación?

-

¿Qué perspectivas culturales y generacionales contempla el proceso?

-

¿Se construye una ciudadanía crítica?

-

Experiencias y buenas prácticas:

-

Gestión de las actividades culturales.

-

Grupos motores. Presupuestos participativos.

-

Asociacionismo. Clubes deportivos.

-

Consejos de representantes en las escuelas.

-

Proyectos de trabajo “todos podemos enseñar, todos podemos aprender”.

-

Planes de convivencia y comisión de convivencia. Elaboración y seguimiento.

-

Currículum integrado: conocimiento cotidiano, conocimiento científico, conocimiento académico y conocimiento profesional.

-

Comunidades de Aprendizaje.

-

Boockchin, M. (1999): Ecología de la Libertad: La emergencia y la disolución de las jerarquías, Móstoles (Madrid), edita Colectivo de los Arenalejos.

Para saber más…

-

Laboraforo: http://grupo.us.es/laboraforo/

-

Martínez Bonafé, A. (coord.) (2002): Vivir la democracia en la escuela. Herramientas para intervenir en el aula y en el centro, Edit. Kikiriki, Sevilla.

-

De César Muñoz: – Vivir, Educar: Desde el amor, la seducción y la pasión. http://www.iepala.es/documentos_sevilla/8.pdf

-

Educación y políticas públicas para la infancia. Foro Mundial de Educación –Sao Paulo-. http://www.intersindical.org/stepv/peirp/participacio/articles/cesar2.pdf

-

Boockchin, M. (1999): Ecología de la Libertad: La emergencia y la disolución de las jerarquías, Móstoles (Madrid), edita Colectivo Los Arenalejos, 1999.

-

Cembranos, F. (2006): Grupos inteligentes. Teoría y práctica del trabajo en equipo, Madrid, Edit. Popular.

-

Ruiz Morales, J. y otr@s: Libro de actas I Foro Internacional de experiencias en participación “Okupando ciudadanía”, Sevilla, Edit. Universidad de Sevilla y Ayuntamiento de Sevilla.

-

Lorenzo Vila, A.R. y Martínez López, M. (2005): Asambleas y reuniones. Metodologías de autoorganización, Vigo, Edit. Traficante de sueños.